| 地盤調査・解析 | 構造計算サポート | 設計サポート | 保険・保証 | テクニカルメンバー紹介 | 全国採用建設会社 工務店紹介 |

会社概要 |

法律で決まっていないから「構造計算」は、不要ですか

唐突なお話になりますが、建築基準法第1条をご存じでしょうか。第1条(目的):この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。(建築基準法第1章総則より)さてその解釈ですが『最低でも、基準法は守ろうという底辺的なとらえ方』から『最低基準であるから満足せず、知識、予算の許す限り安全性、公共性を高めた建築物を提案しようとする先端的なとらえ方』を推進しています。

日本の木造住宅は、ほとんど構造計算がされていないのが現状です。それは、違法ではないのです。アースレイズは、木造住宅に対しての日本の法律がそもそもおかしいと考えています。

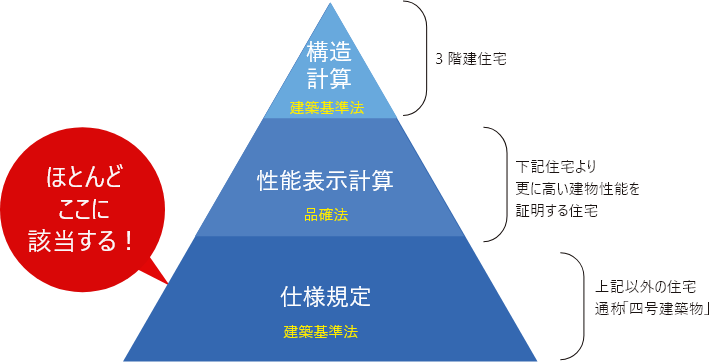

面積規模500㎡以下、木造2階建て以下の建築物については、構造計算が法律で義務化されていません。おかしな事に「3階建ての木造建築物」については、構造計算が必要と明文化されています。2階建て住宅で500m²以下(四号建築物)は、確認申請時に構造計算に関する図書の審査を省略。実はこの「審査を省略」が『4号建築物は、構造計算をしなくても良い』との誤解を招いています。令和2年3月1日施行の建築士事務所図書保存の制度見直しについての案内の中にも、構造計算が当然されているであろうとする文章もあります。 しかし、その誤解の延長線上に、今だに地震で倒壊する家がある、という事実に繋がります。

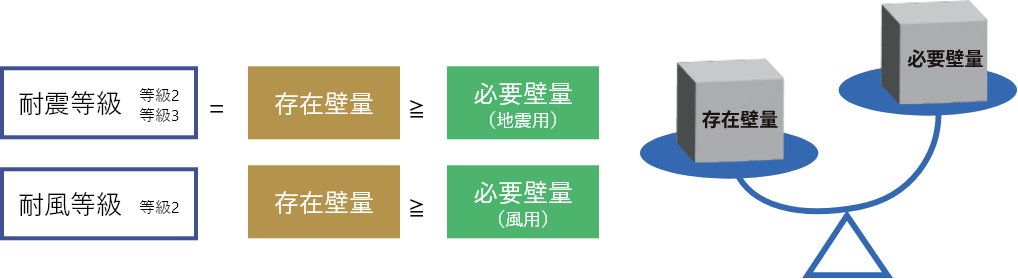

計算とついていますが、構造計算とは大きく違います。仕様を満たしているかどうかを確認するための簡易計算となります。このルートでは、木造住宅の性能なので、実際に建てる住宅の性能ではありません。この壁量計算は木造建築物を建てるときの仕様規定であり、最低限この仕様にしておけば中規模程度の地震では倒壊せず、避難することができる程度の性能になります。仕様規定ですから、ある程度の余裕を持ったものになりますが、想定された建物形状(総2階建)、部屋数(1部屋8畳程度)などから外れた場合は、地震に弱くなる場合もあります。基準法で計算するのは、耐力壁(筋かい)の数と耐力壁の位置のバランス(4分割法)となります。耐力壁の数は、地震力用係数×床面積と風圧力用係数×見付面積のうち大きい方を満足することになります。簡易計算と仕様で構成されています。

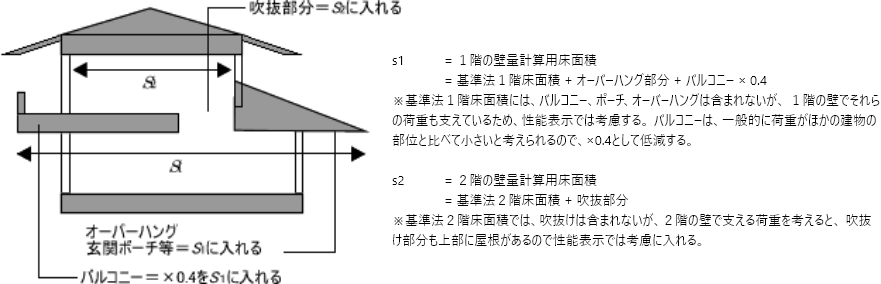

品確法の性能表示制度に基づいて耐震等級や耐風等級を表示する場合の評価方法基準で計算します。これは、利用については任意の制度ですので、基準法の壁量計算を満たさなければなりません。一般的には、長期優良住宅、設計性能表示住宅、建設性能表示住宅などがこの制度を利用しています。基準法との違いは、実際に建てる建物の強さをより詳細に計算するため、吹き抜けや階段の位置、バルコニー、間仕切壁などが考慮されます。間仕切壁(準耐力壁)については、阪神淡路大震災(1995年)以降より実験、検証が行われ、概ね現在の木造住宅の傾向として、地震の力に対して、耐力壁(筋かい)が概ね50~60%で残りが雑壁(筋かいの入っていない壁)で負担しているとの検証結果もあります。結果、2000年の品確法の性能表示では、雑壁も含めバランス計算を行います。これで基準法よりも正確な建物の性能が求まります。

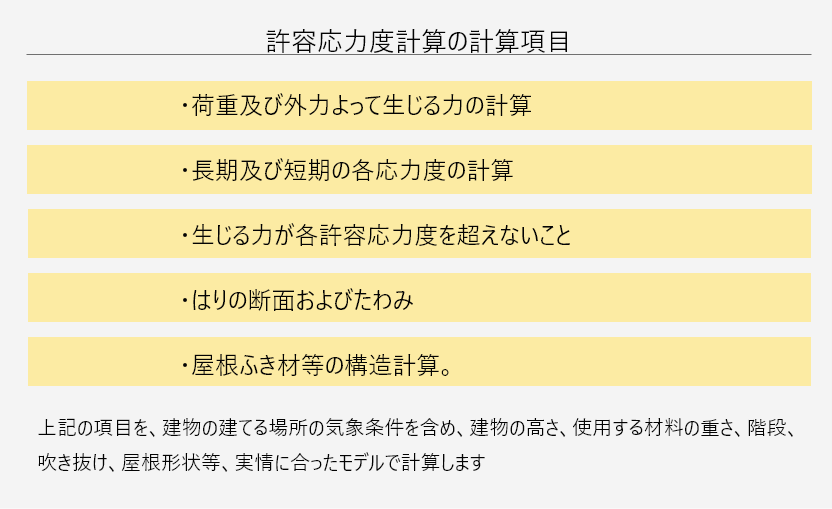

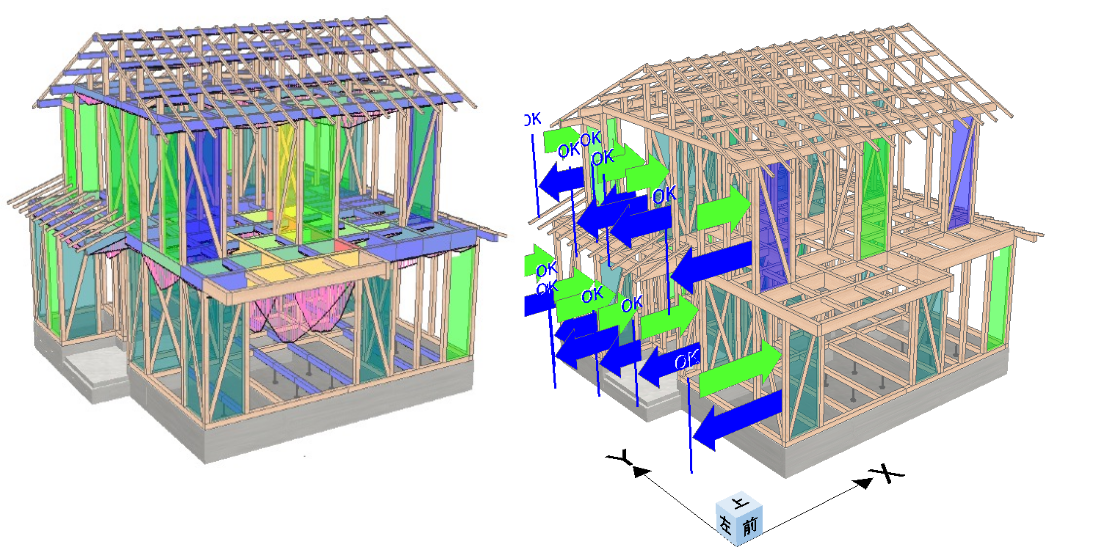

アースレイズの言う「構造計算」とは、正式には許容応力度計算といいます。地震や台風時に建物にかかる水平力の検証と建物の自重や荷重の鉛直力(上から下にかかる力)に対して全ての柱や梁の検証を行い、建物の安全性を確認する計算方法です。

許容応力度計算を行うということは耐震等級を確保できたことを確認し、生命・財産を守ることに繋がります。お施主様にとって住宅性能を的確に証明することは、建築会社様にとっても大変有益なことです。

全国的に地盤調査専門の会社はあまり多くありません。多くの場合が、改良工事会社が地盤調査→解析→改良工事と受注していきます。改良工事会社が自社で調査をして自社で解析をしている。不思議ですよね。公平に解析ができるでしょうか?

現状、住宅の地盤調査は主に改良工事会社が行い、結果、過剰な改良工事を行う事となっています。しかし、改良工事費は非常に高額なため、資金計画を大きく変更せざる得ないケースもあります。そこで、地盤の調査解析と改良工事を分け、本来の姿に戻すことで過剰な工事を防ぎ、適切な解析結果を導き出すことにつながります。

アースレイズの解析結果の改良工事比率は 8~9% つまり 90%は改良工事不要の土地。さらに改良工事不要判定の土地では、不同沈下は一件も起きていません。

調査、解析、改良が当然のこととまかり通るマッチポンプはお施主様を不幸にし、住まいの質を落とし、さらに地球環境にも負荷をかけています。

曖昧な調査データがまかり通る罪。今の地盤調査は短期間で低コストな「スクリューウエイト貫入試験」という方法が主流になっています。これは士の硬軟の算出には有効な方法ですが、詳細な土質の解析がしにくいという課題が残ります。また、本来地盤解析では土の種類や含水比など、いくつもの検査項目と詳細データを必要としますが、ほとんどが硬軟だけで判定をくだすので、現状多くの会社が行っているこの調査方法は不十分と言わざるを得ません。つまりは、曖昧な調査データで正しい解析が行える筈がないのです。

■ 地盤調査

スクリューウエイト貫入試験

地盤調査の調査報告を受けてデータの解析をします。本来解析は第三者的、客観的に解析専門会社が担当する事が望ましいのですが、その多くは地盤改良会社が行っています。それはつまり ・・・

改良工事ありきのマッチポンプの罪。地盤調査と改良工事の情報、WEBでも多くの情報が出ていますが、解析について説明している情報は極めて少ないのはなぜなのでしょうか?わざわざ手の内を明かす必要はないからでしょうか?

地盤改良を行うのに、資格や免許は必要ありません。それは誰でも参入できるということで、チェック体制がありませんから、いい加減な材料(不適切な固化剤やセメント等)で手抜き工事をしても誰も分からないのです。

とても恐い話しで、工事品質が担保されない罪。と言わざるを得ません。工事が終われば土の中は覗けませんし・・

建築士は住まいの設計や工事の管理をし、建物全ての安全性を確認し、責任を負わなければなりません。地盤については地盤判定に基づき基礎形式を決めるのですが、地盤の解析はー級建築士でも理解するのが難しく、乱暴ないい方ですが、建築士は地盤判定そのものを鵜呑みするしかなく結局調査会社や改良工事会社の言いなりになっている場合が多いのです。お施主様からすれば「改良工事も設計が必要なのだから、住まいの設計ができる建築土に」ということで安心されるのでしょう。

設計士は地盤を知らないという罪。“その解析、本当に改良工事が必要なの?”

施主に多くの負担を強いる罪。

地盤調査、解析、改良工事はいくつもの施主負担を強いることになります。もちろん、改良工事が必要で酒正であれば問題はないのですが ・・・ 。

ます、調査解析・改良工事の費用は全てお施主様施主負担です。工事品質が悪かったり、沈下を起こせば住まいという大切な財産が守れずに、修理費用もかかります。さらに、改良工事を施した土地は手放す時には硯状復帰しなくてはなりません。つまり、無駄な大金を払うことに。一般のお施主様は、このカラクリを知りませんから、正当な事として受け止めてしまうのでしょう。

一般的にには、地盤保証は、地盤補強を行った工事が適正であると保証する場合が多いです。しかしお施主様は「地盤のことよく分からないから、地盤保証さえ付けば良い」

地盤保証があれば安心です、と思っているようです。しかし、地盤保証は自然・人為災害に対しては免責、よって地震が原因とされる不同沈下に対しては補償されません。

誤解を招きやすい地盤保証の罪。

例えば、地盤改良工事手法の一つに柱状改良という工法があり、これはセメント系固化剤と土と水を攪拌させ柱状の改良体をを作ります。

しかし、この方法は鼻中隔穿孔、癌、皮膚及び気道障害を示す六価クロムが発生するリスクは否めません。

また、土は一度破壊すると本来の強度を失います。土を汚して弱くする環境破壊の罪。

私利私欲のために不要な地盤改良工事をこれ以上増やしてはいけません。

これ以上地球を傷つけたくはないのです。